野菊の花を探してみよう!

秋は野山にさまざまな種類の野菊が咲き誇ります。野菊は文字通り山野に生える「野生の菊のたぐい」を総称したものです。しかしこれは学術的な呼び名ではないため、どこまでを野菊と呼ぶかは、難しいところです。一般にはキク科のキク属、あるいはシオン属に分類される野生種がその中心のように思います。

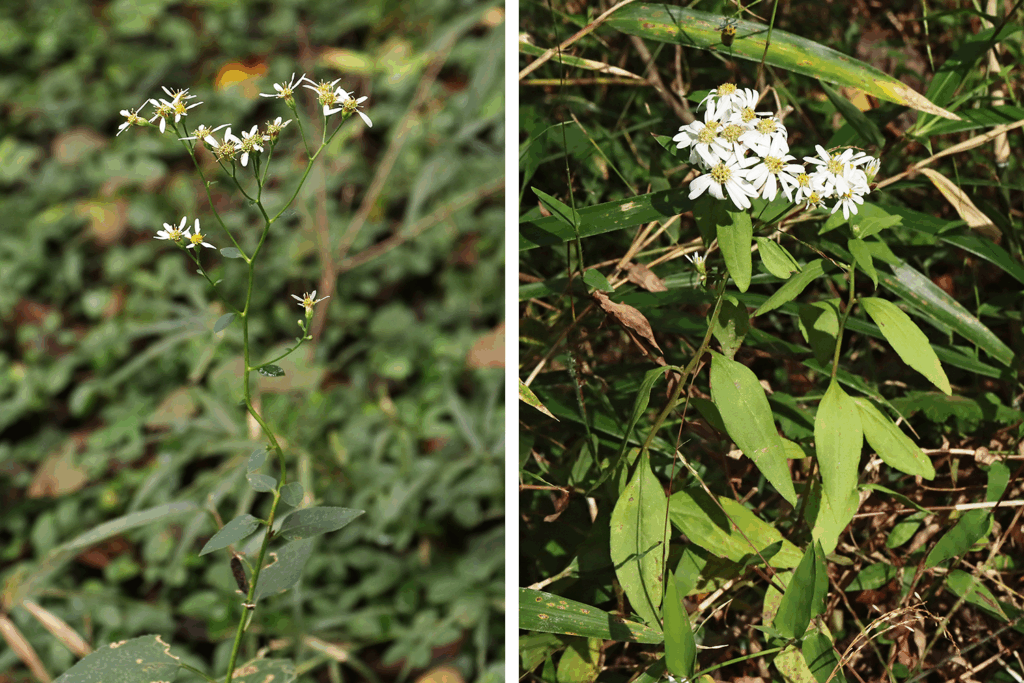

野菊にもたくさんの種類があります。そして地域によって、環境によって、生えている種類が異なります。そのうち東葛地区でよく見られるのはカントウヨメナ、ユウガギク、ノコンギク、シラヤマギク、シロヨメナの5種類です。

カントウヨメナは関東地方周辺に分布し、河川敷や田のあぜなどに生えています。東葛地区ではもっとも数が多くて身近な野菊です。しかし世界じゅうで関東周辺にしか生えていないため、地球規模で見るとじつはとても珍しい存在といえます。なお、東海地方より西には、カントウヨメナにそっくりなヨメナが生えています。ヨメナの葉はカントウヨメナのそれに比べると色が濃く、やや厚みがあります。またタネの上にある毛はカントウヨメナではごく微小なのに対し、ヨメナはやや長めです。いずれも古くは摘み草の代表的存在で、春の若芽をご飯に混ぜた「ヨメナ飯」がよく食べられました。

ユウガギクはカントウヨメナに似ていますが、花色は白っぽく、茎が枝分かれして長くのびる傾向があります。名前を漢字で書くと「柚香菊」で、葉を傷つけるとほんのりとユズのような柑橘系の香りがすることにちなみます。

ノコンギク、シラヤマギク、シロヨメナの3種類は雑木林とその周辺に見られます。ノコンギクはカントウヨメナに似ていますが、花は小ぶりで、タネの上にある毛は長く、秋の終わりごろにタンポポのような綿帽子が開きます。ノコンギクの花色ちがいで濃い紫色のものはコンギクと呼ばれ、庭園などに栽培されています。

ちなみに、松戸市矢切付近の舞台となっている伊藤左千夫の小説『野菊の墓』に登場する野菊は、田んぼ道の両脇で、タウコギや水蕎麦蓼(ミゾソバのこと)に混じって「よろよろと咲いている」と表現されています。そのことから、おそらくカントウヨメナかユウガギクと考えられます。

この記事を書いたライター